民行交错视野下的注册商标权利冲突

2019-01-11-

文/北京市集佳律师事务所 侯玉静

假设商标授权程序绝对权威,商标局颁发注册证就意味着注册人可以垄断性地、自由地使用该注册商标,注册商标之间理论上不应该发生权利冲突;然而,授权结果可能被确权程序改变,确权结果在后续两审行政诉讼以及再审程序中又可能在维持和撤销之间不断变换。这意味着商标注册簿上的“注册商标”并非稳固的,如果两个注册商标之间标识近似,核定的商品或服务类似、具有一定关联关系或者在驰名商标能够跨类保护的范畴之内,在先商标权人就可以基于类似商品上的近似商标或驰名商标,将在后注册商标宣告无效。如果在后商标注册人已经将该注册商标投入使用,在先商标权人还可能提起民事诉讼,要求在后注册商标停止使用并索赔。

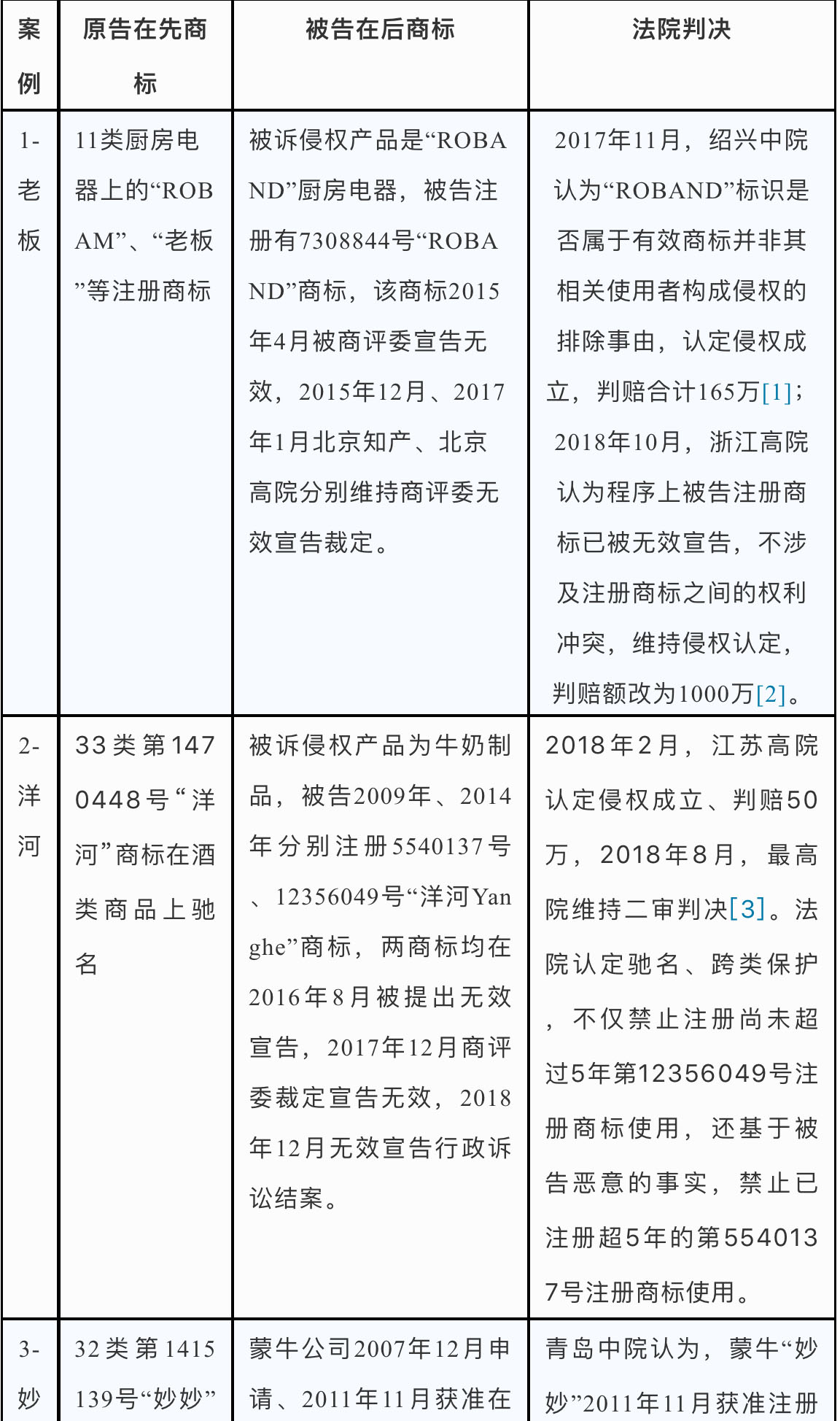

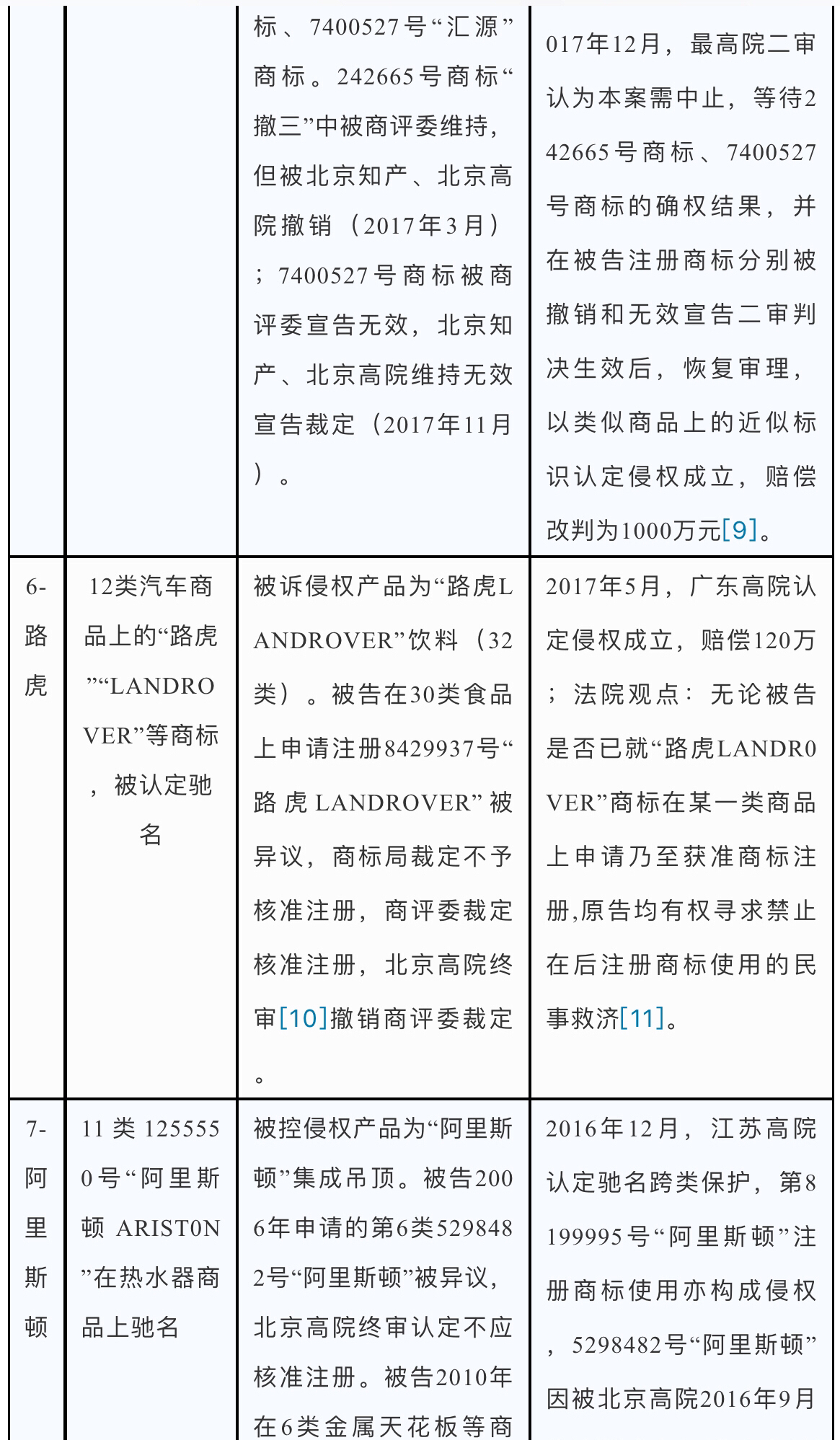

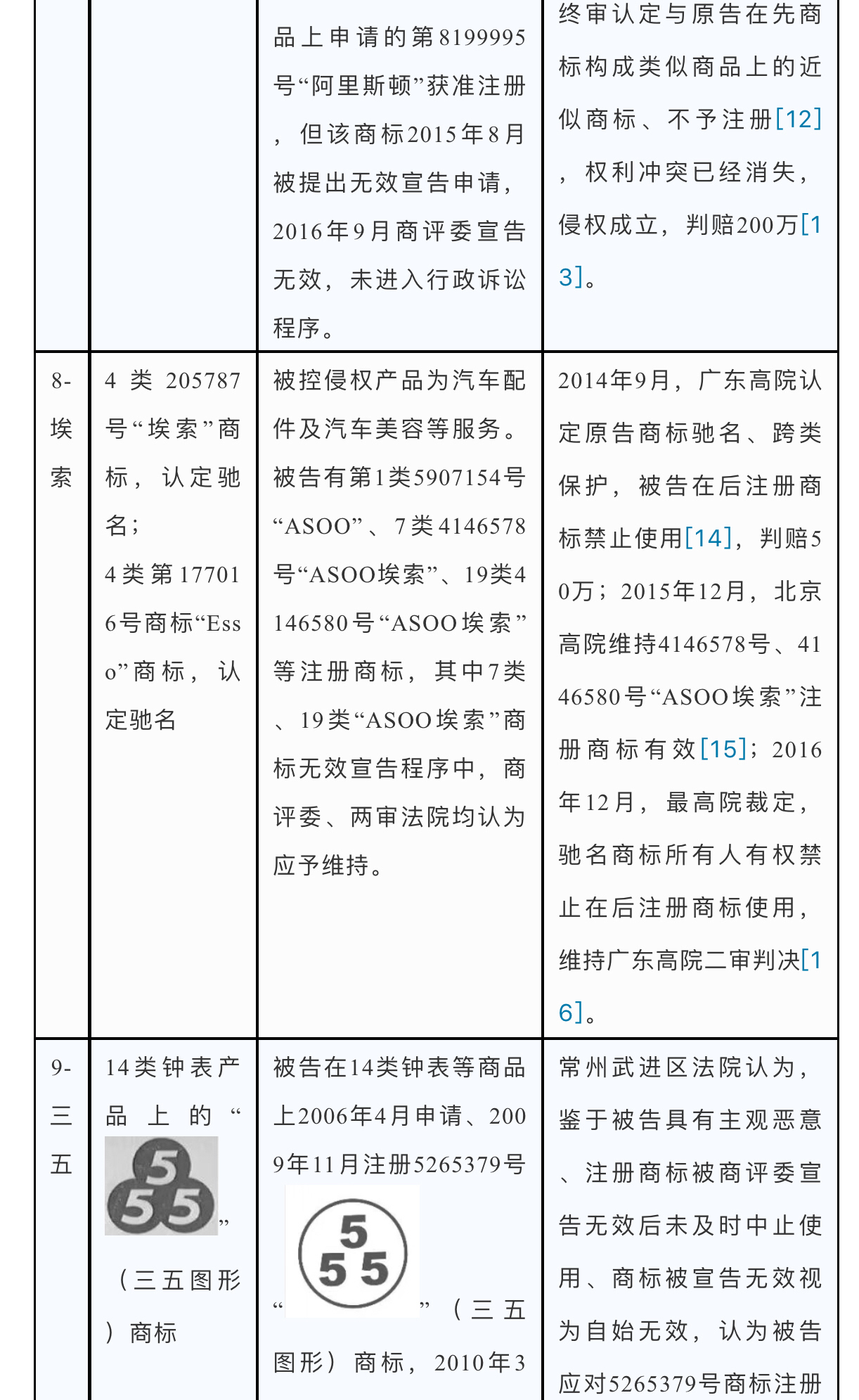

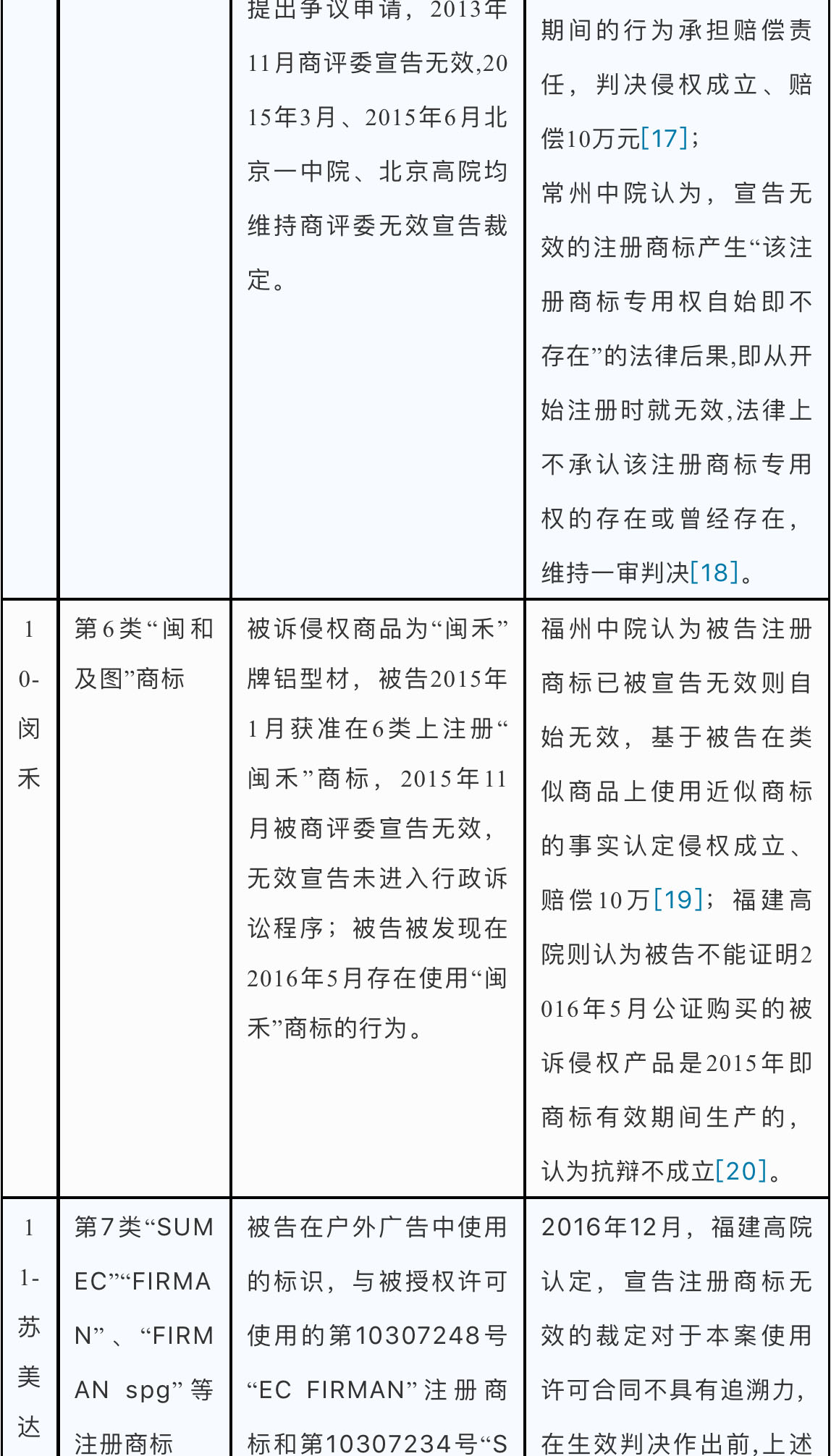

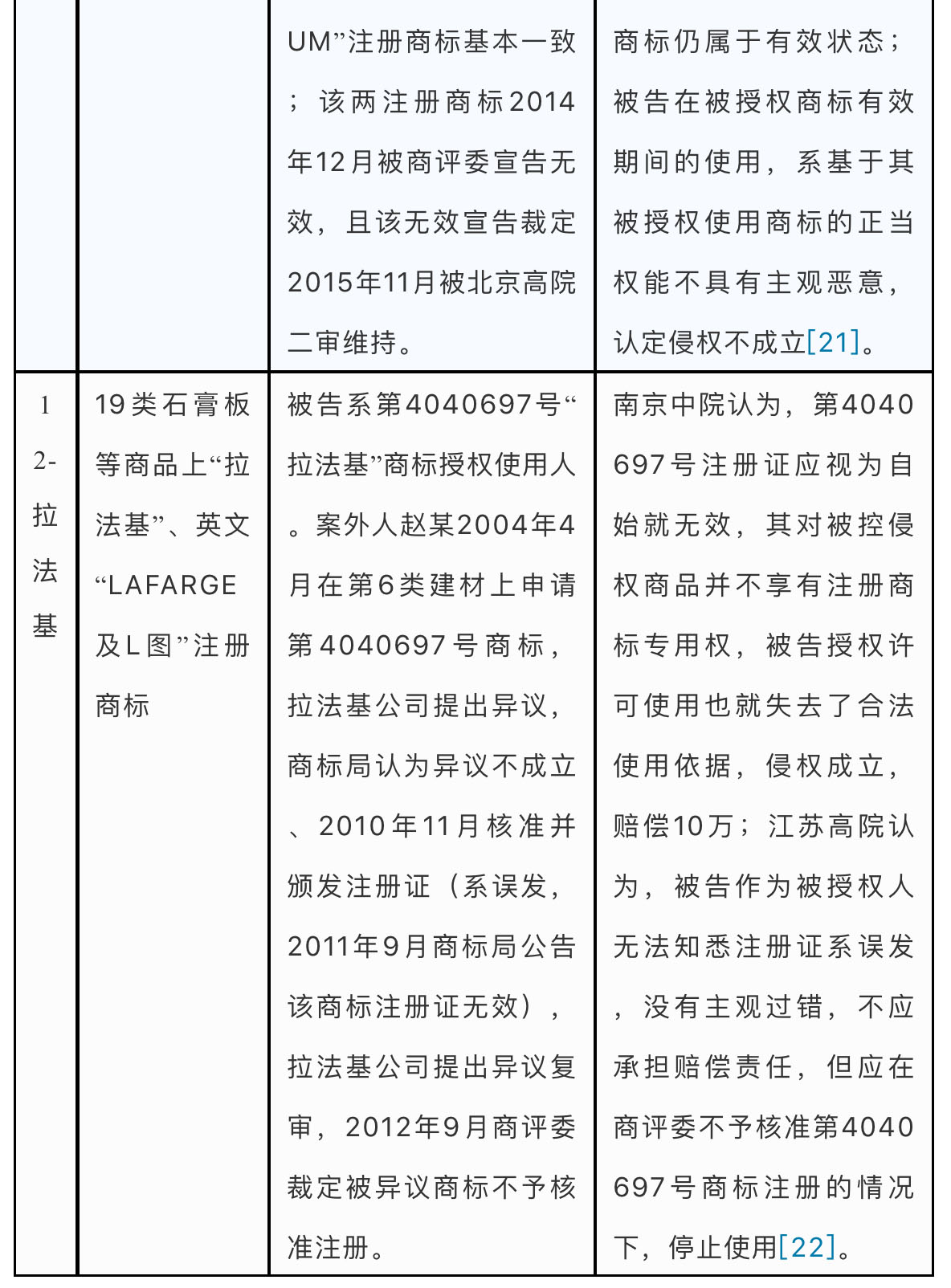

如本文附表所示,笔者调研了12个原告起诉被告使用注册商标构成侵权的民事诉讼及相关的无效宣告,除了“拉法基”案被告所持商标注册证系商标局“误发”、“路虎”案被告有“超范围使用”情节之外,其他案件中被告均在核定范围内规范使用自有注册商标,且被告注册商标在民事诉讼审理过程中都进入了无效宣告程序。民事诉讼与无效宣告行政程序互相交错,无论在程序上还是实体审理上,都更为复杂,引发了很多值得深入研究和探讨的问题:首先,规范使用的自有注册商标是否具有可诉性?其次,被告自有注册商标被宣告无效的效力是否具有可追溯性?第三,被告自有注册商标被宣告无效后,自然应该停止使用,但被告是否以及在什么情形下应该承担赔偿责任?笔者不揣浅陋,对这三个问题一一分解,以求抛砖引玉。

一、注册商标使用行为的可诉性

在相当一部分人的意识里,拥有一枚注册商标就等于有了一把“保护伞”,使用自己的注册商标不会有被诉侵权之虞,而事实上并非如此。如果商标注册人超出核定商品或服务的范围使用或以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标,相当于自行走出“保护伞”,“超范围使用”或“变形使用”的注册商标当然可以被作为普通的被诉侵权标识进行侵权认定,例如北京二中院“

”商标侵权案[i]中,被告将其图文组合注册商标中的“奥普”拆分出来突出使用,被认定侵权。另外,如果注册商标侵犯他人著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利,在先权利人也可以直接起诉注册商标的使用侵犯其相应权利,例如最高院“正野”案[ii],认定在后注册商标“正野ZHENGYE”的使用侵犯在先商号权,再如四川高院“G图形”[iii]案,认定在后注册商标“G及图”的使用侵犯在先美术作品著作权“Gigabyte图形”。在前述两种情况下,无效宣告程序启动与否以及无效宣告的结果,对侵权诉讼几乎不存在实质性影响,也并非本文要讨论的重点。

”商标侵权案[i]中,被告将其图文组合注册商标中的“奥普”拆分出来突出使用,被认定侵权。另外,如果注册商标侵犯他人著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利,在先权利人也可以直接起诉注册商标的使用侵犯其相应权利,例如最高院“正野”案[ii],认定在后注册商标“正野ZHENGYE”的使用侵犯在先商号权,再如四川高院“G图形”[iii]案,认定在后注册商标“G及图”的使用侵犯在先美术作品著作权“Gigabyte图形”。在前述两种情况下,无效宣告程序启动与否以及无效宣告的结果,对侵权诉讼几乎不存在实质性影响,也并非本文要讨论的重点。本文关注的是注册商标之间在确权和侵权两个不同程序中存在的权利冲突和两个程序之间的相互影响。在确权层面,无效宣告程序是从根本上解决在后注册商标的首要途径。然而,无效宣告程序以及后续行政诉讼耗时较长,少则2-3年,多则3-5年,笔者处理的“

”无效宣告行政纠纷甚至经历了整整8年;在这么长的时间里,如果在先商标权人只能被动等待无效宣告的结果,不能立即制止在后注册商标的使用,两个相同或近似标识共存于市场很可能会造成混淆或淡化的后果,这对在先权利人的保护显然是不周延的。

”无效宣告行政纠纷甚至经历了整整8年;在这么长的时间里,如果在先商标权人只能被动等待无效宣告的结果,不能立即制止在后注册商标的使用,两个相同或近似标识共存于市场很可能会造成混淆或淡化的后果,这对在先权利人的保护显然是不周延的。在侵权层面,在先商标权人具有强烈的动机和需求去立即制止在后注册商标的使用行为,从而催生一系列此类民事诉讼,即原告以在先商标为权利基础,主张被告在核定商品或服务范围内、按照注册商标原样规范使用的在后注册商标构成侵权,这就涉及两个注册商标之间在民事侵权程序中的权利冲突。2008年“权利冲突”的司法解释[iv]规定,“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的”应通过行政程序解决,这意味着两个普通注册商标之间的权利冲突不能直接诉诸民事诉讼。但2009年“驰名商标保护”的司法解释[v]和“服务大局”的意见[vi],给与了驰名商标特别保护,即驰名商标可以在民事诉讼中直接禁止在后注册商标的使用、无需前置行政程序。司法实践中,法院不通过不予受理、驳回起诉、中止审理等程序“绕开”规范使用的注册商标,而是以驰名商标禁止在后注册商标使用的案例比比皆是,例如江苏高院“洋河”、北京高院“约翰迪尔”、广东高院“路虎”、江苏高院“阿里斯顿”、广东高院“埃索”五个经典判例。

此外,根据笔者的调研,并非所有认定在后注册商标使用构成侵权的民事诉讼,都必然基于驰名商标的特殊保护条款。如果在民事侵权案件审理过程中,在后注册商标已经被商评委宣告无效且该裁定已生效,并且两注册商标核定使用的商品或服务能够认定类似,则无需援引驰名商标的特殊保护条款或驰名商标的“跨类保护”条款,法院可以直接根据类似商品上的近似商标认定在后注册商标的使用构成侵权,例如浙江高院“老板”案、山东高院“妙妙”案、最高院“汇源”案、常州中院“三五”案、福建高院“闽禾”案五个经典判例。

由上述生效判决可以看出,被告虽规范使用自有注册商标,但若原告在先商标在被告商标申请日前已经达到驰名的情况下,根据驰名商标的特殊保护条款依然可以被直接认定侵权,法院不必等待被告注册商标被宣告无效的程序,甚至不必顾及注册商标能否被宣告无效。实际上,在笔者调研的涉及民事侵权诉讼与无效宣告交错进行的11个案件中,10个案件中的被诉注册商标均被宣告无效,仅“埃索”案中被诉注册商标在无效宣告程序中被维持。也就是说,绝大部分案件中,审理无效宣告的商评委及北京知产、北京高院与各地审理民事案件的法院,在被诉标识是否侵害在先商标的问题上,意见是一致的,但也不排除个别案件中的认识分歧。

当然,如果在民事案件审理过程中,被告注册商标被无效宣告的裁定已经生效,这意味着被告注册商标自始无效,权利冲突不再存在,法院可以将其作为普通的民事侵权案件审理;并且无效宣告的裁定、判决对商标近似、商品类似或关联关系、混淆误认或淡化,以及注册恶意,都将促使民事侵权案件的裁判结果有利于在先商标权人。反过来,民事侵权诉讼对无效宣告程序也会产生积极的影响。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条,“使用诉争商标的具体情形”可以用来判断申请人是否“恶意注册”[vii],这意味着,如果民事侵权诉讼判决在先,在民事侵权案件中认定的被告注册商标使用过程中的恶意攀附情节,都可以佐证被告申请注册商标的恶意,从而促使商评委及后续行政诉讼程序支持在先商标权人的无效宣告请求。

二、注册商标宣告无效的可追溯性

谈及注册商标宣告无效的可追溯性问题,自然首先想到《商标法》第四十七条第二款关于“无效宣告的效力对已经做出并执行的商标侵权案件、已履行的商标转让或许可合同不具有追溯力”之规定[viii]。但这里的“商标侵权案件”和“商标转让或使用许可合同”到底应该怎么理解呢?有观点认为,此款规定的“商标侵权案件”包括在先商标权人起诉在后注册商标(亦即被宣告无效的注册商标)侵权的案件,或这类案件至少可以参考此款规定,以限制在先商标权人“秋后算账”、对被告商标无效宣告前的使用行为追责。对于此种观点,笔者不能苟同。这里的“商标侵权案件”是指被宣告无效的商标注册人作为权利人追究他人侵权责任的案件,相应地,“因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”是指恶意的商标注册人以他人侵犯其注册商标专用权为由采取诉讼或其他措施造成他人损失的情形,该款规定不适用于在先商标权人起诉在后注册商标侵权的案件。同理,无效宣告的效力不能溯及已履行的“商标转让或使用许可合同”,是指注册商标的受让人或被许可使用人,在该注册商标被无效宣告后,原则上不能要求原商标注册人返还商标转让费或商标使用费,并不是指双方之间的许可合同可以产生对抗在先商标权人的效力。《商标法》第四十七条第二款对商标无效宣告溯及力进行限制的初衷,是为了维持注册商标维权和流转、使用的稳定秩序,并非为了限制在先权利人挑战注册商标的使用行为。

然而,司法实践中如何理解、运用上述商标无效宣告溯及力的限制条款,在相当长的时间内一直存在争议。一种观点以福建高院“苏美达”案、江苏高院“拉法基”案为代表,认为被诉商标被宣告无效的裁定,对被告此前签署的许可合同不具有追溯力,从而认定被许可人没有主观恶意,判决侵权不成立或被告不承担赔偿责任;另一种观点则以浙江高院“老板”案、山东高院“妙妙”案、最高院“汇源”案、常州中院“三五”案、福建高院“闽禾”案为代表,认为商标宣告后自始无效,其商标专用权在法律上被认为从未存在过,即从开始注册时就无效,法律上不承认该注册商标专用权的存在或曾经存在。笔者认同第二种观点,注册商标被宣告无效后自始无效,自然不存在“有效期间的使用存在合法基础”的说法,在侵权认定方面,被告注册商标被宣告无效后则应完全排除其曾经注册的事实,直接根据在案证据认定侵权成立与否;但在赔偿责任方面,可以考量被告在申请、使用该注册商标过程中是否具有主观恶意进行酌定。

在俞某诉莆田市瑞升公司、晋江市金柏源酒行商标侵权案中,福建省高级人民法院二审判决中认为:“上诉人俞某所拥有的‘奥丁格’中文商标通过俞某及永盛泰公司的使用及宣传,已经起到了识别商品来源的作用,并具有一定的市场知名度。两被上诉人在被控侵权商品上加贴中文标签时并未尽到合理审慎的义务,将与‘奥丁格’商标相同的文字标识作为商品名称进行不当使用,已经构成对上诉人商标权的侵害,应承担相应的法律责任。”中文标签上的商标使用起到了识别商品来源的作用,在客观上割裂了国内注册人与其注册商标的对应关系,产生了误导消费者的后果,因此应当被认定为商标侵权。

三、注册商标使用行为的可责性

有观点认为,如果被告系规范使用自有注册商标,即便该注册商标被宣告无效了,其宣告无效前的行为仍然不应该被追责,理由在于,注册商标经过国家商标管理机关授权,注册人基于对商标授权程序的信赖,规范使用自己的注册商标,不具有主观过错。笔者认为,这一观点的谬误之处在于,商标注册人应该对自己的申请注册及使用行为是否侵犯他人某种权利负责,合理避让他人在先权利、不攀附他人商誉是每一个商标申请、注册人应尽的注意义务,不能全赖商标管理机关的有限审查职能来排除可能的使用风险。

在民事侵权诉讼审理过程中,被告注册商标被宣告无效且无效宣告裁定已发生法律效力的情况下,被告几乎都提出其注册商标曾经有效、“信赖利益”、不具有主观恶意等理由主张不应承担侵权责任,这一抗辩理由除被告系被授权许可人的“苏美达”、“拉法基”两案外,其他案件中均未支持。在常州中院“三五”案件中,法院对不支持被告这一抗辩理由进行了进一步阐述,认为主观恶意不是应否承担赔偿责任的考量因素,而是确定赔偿数额的考量因素,即主观恶意不决定“赔不赔”的问题而只是“赔多少”的问题,“即使没有恶意,其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任”。

2018年11月7日,广东高院张学军庭长在《侵害商标权民事诉讼应如何规制商标恶意注册行为(下)》一文中指出:“对商标权利否定之后的责任追溯,应当以恶意为限。如果没有恶意,善意的商标注册被撤销之后,对此进行追责的话,会造成商标本身的权利流转不安全。所以,以恶意为限,这样才能平衡公众与权利人的利益,从而保护交易安全以及商标许可制度的健康发展。”笔者深感赞同。对于如何确定恶意,“闽禾”案审理法官曾撰文[ix]给出了非常具有建设性的意见,恶意可以依据申请注册阶段和实际使用阶段分别确定,申请恶意可以表现在确权诉讼中通常考虑的在先商标显著性、知名度、行业、地域、特定关系等各种因素,使用恶意可以表现在刻意攀附情节,申请注册阶段、实际使用阶段任一阶段存在恶意,即可判定恶意存在;此外,无效宣告程序一旦提起(注意:此处非无效宣告裁定生效),在后使用人必然已经知道在先商标权利的存在,此时在后使用人负有审慎使用的义务,能够预见到继续使用可能带来的风险,故在后商标使用人如果在无效程序启动后仍然继续不当使用商标,可以认定主观存在过错。

四、小结

在解决注册商标之间权利冲突的过程中,通常民事诉讼与无效宣告行政程序互相交错,这无论在程序上还是实体审理上,都更为复杂,带来了新的裁判思路和司法实践,总结如下:首先,规范使用的自有注册商标具有可诉性,此类民事诉讼或者基于在先驰名商标,或者基于在后注册商标在民事诉讼过程中被宣告无效;其次,被告自有注册商标被宣告无效后,自始无效,被告合法使用、正当使用的抗辩很难再被支持;第三,被告自有注册商标被宣告无效后,若被告存在注册恶意或使用恶意,应承担赔偿责任。

参考文献:

[i] 详见北京市第二中级人民法院“(2011)二中民初字第18727号”《民事判决书》。

[ii] 详见最高人民法院“(2008)民提字第36号”《民事判决书》。

[iii] 详见四川省高级人民法院“(2017)川民终786号”《民事判决书》。

[iv] 指《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》。

[v] 最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条,“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摩仿、或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标。”

[vi] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第10条,“被诉侵权商标虽为注册商标,但被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的案件,人民法院应当依法受理”。

[vii]《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条:人民法院判断诉争商标申请人是否“恶意注册”他人驰名商标,应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的,人民法院可以推定其注册构成商标法第四十五条第一款所指的“恶意注册”。

[viii]《商标法》第四十七条:依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。

[ix] 蔡伟、陈颖《商标被宣告无效前的使用行为应如何定性》,载2018年2月1日《人民法院报》。

附表:

附表参考文献:

[1] 详见浙江省绍兴市中级人民法院“(2016)浙06民初758号”《民事判决书》。

[2] 详见浙江省高级人民法院“(2018)浙民终20号”《民事判决书》。

[3]详见江苏省高级人民法院“(2017)苏民终1781号”《民事判决书》、最高人民法院“(2018)最高法民申2469号”《民事裁定书》。

[4] 详见青岛市中级人民法院“(2010)青民三初字第190号”《民事判决书》。

[5] 详见山东省高级人民法院“(2016)鲁民终291号”《民事判决书》。

[6] 详见最高人民法院“(2018)最高法民申3835号”《民事裁定书》。

[7] 详见北京知识产权法院“(2016)京73民初93号”《民事判决书》、北京市高级人民法院“(2017)京民终413号”《民事判决书》。

[8] 详见山东省高级人民法院“(2014)鲁民三初字第2号”《民事判决书》。

[9] 详见最高人民法院“(2015)民三终字第7号”《民事判决书》。

[10] 详见北京市高级人民法院“(2016)京行终4412号”《行政判决书》。

[11] 详见广东省高级人民法院“(2017)粤民终633号”《民事判决书》。

[12] 详见北京市高级人民法院“(2016)京行终字第2509号”《行政判决书》。

[13] 详见江苏省高级人民法院“(2015)苏知民终字第00211号”《民事判决书》。

[14] 详见广东省高级人民法院“(2014)粤高法民三终字第244号”《民事判决书》。

[15] 详见北京市高级人民法院“(2015)高行(知)终字第4189号”、“ (2015)高行(知)终字第4208号”《行政判决书》。

[16] 详见最高人民法院“(2015)民申字第404号”《民事裁定书》。

[17] 详见常州市武进区“(2015)武知民初字第142号”《民事判决书》。

[18] 详见常州市中级人民法院“(2016)苏04民终2352号”《民事判决书》。

[19] 详见福州市中级人民法院“(2016)闽01民初528号”《民事判决书》。

[20] 详见福建省高级人民法院“(2017)闽民终28号”《民事判决书》。

[21] 详见福建省高级人民法院“(2016)闽民终809号”《民事判决书》。

[22] 详见江苏省高级人民法院“(2014)苏知民再终字第1号”《民事判决书》。

此篇文章由北京集佳知识产权代理有限公司版权所有,转载请注明出处