Benefit对E.l.f.的商标和商业外观侵权之诉:美国联邦法院判决“平替”美妆生产商未侵权

2025-05-09文/北京集佳知识产权代理有限公司 严雨蒙;

2024年12月,美国加利福尼亚州联邦法院对Benefit Cosmetics LLC贝玲妃(以下简称“贝玲妃”)与e.l.f. Cosmetics Inc.(以下简称E.l.f.)之间的商标和商业外观侵权案作出了判决。案件的焦点是E.l.f.推出的“Lash 'N Roll”睫毛膏是否侵犯了贝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏产品的商标和商业外观权利。尽管贝玲妃主张E.l.f.故意模仿其产品以谋取商业利益,且E.l.f.承认其开发争议产品时借鉴了贝玲妃的睫毛膏,但加州联邦法官Richard Seeborg最终认为,贝玲妃未能提供充分证据证明消费者对E.l.f.“Lash 'N Roll”睫毛膏的来源产生实际混淆,或有可能产生混淆,因此对贝玲妃的诉讼主张不予支持。 本文将围绕该案联邦法院的判决要点,简单探讨该判决为“平替”现象盛行的美妆行业从业者带来的启示。

一、案情概述

(一)案件原被告及争议产品

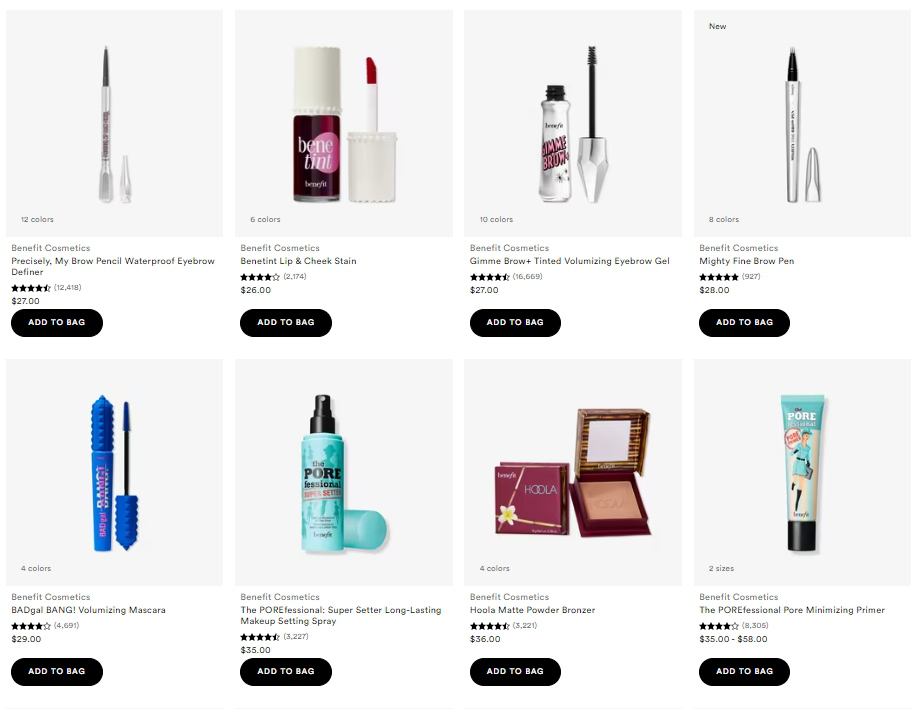

Benefit Cosmetics LLC成立于1967年,总部位于美国加利福尼亚州旧金山。法院认为贝玲妃是一家“高端”美容公司(prestige beauty company)。贝玲妃产品以其引人注意且复古的品牌形象而闻名。

(贝玲妃在Ulta平台上的畅销产品及其定价。截自Ulta平台)

2015年,贝玲妃推出了强调卷翘睫毛功能的“Roller Lash”睫毛膏产品。在开发该睫毛膏的过程中,贝玲妃设计了一种专用睫毛膏刷头,刷头呈粉红色弯曲状,刷毛较短,贝玲妃将其命名为“HOOK ‘N’ ROLL”。对该产品,贝玲妃注册了美国第4752213号“ROLLER LASH”商标,指定商品第03类“睫毛膏;化妆品”,以及第4796514号“HOOK ‘N’ ROLL”商标,指定商品第03类“一种作为化妆品部件出售的化妆用具”。贝玲妃通过多个渠道,包括社交媒体和传统广告,成功塑造了“Roller Lash”的市场地位。自2015年首次推出至2023年8月,贝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏在美国市场的累计销售收入已高达2.78亿美元(约合人民币20.3亿元)。

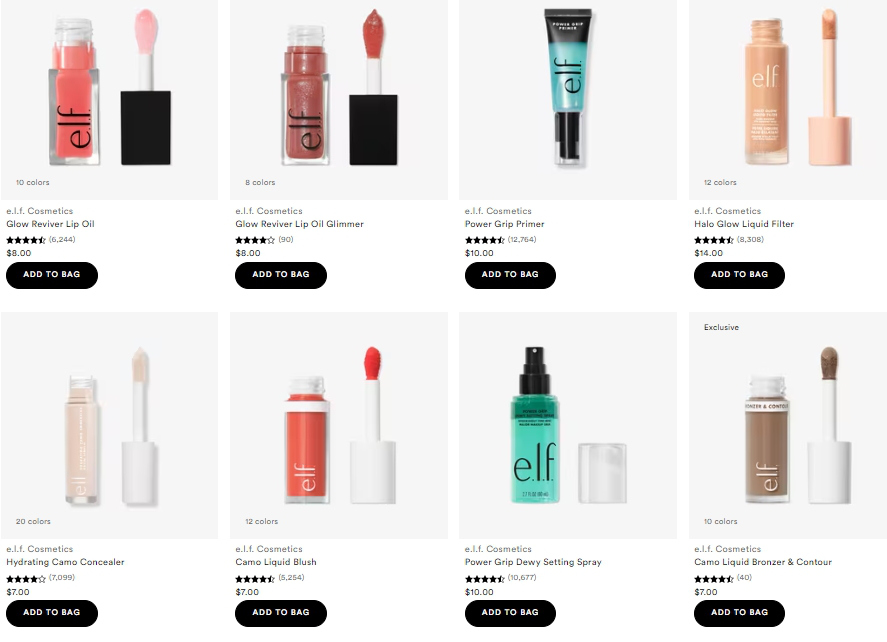

E.l.f. Cosmetics成立于2004年,总部位于美国加利福尼亚州奥克兰。法院认为E.l.f.作为一家大众美容公司(mass beauty company),以较之高端品牌产品相对亲民的价格提供化妆品。E.l.f.的产品是素食主义的、无公害的,这是它在营销和品牌推广中经常强调的特点。

(E.l.f.在Ulta平台的畅销产品及其定价。截自Ulta平台)

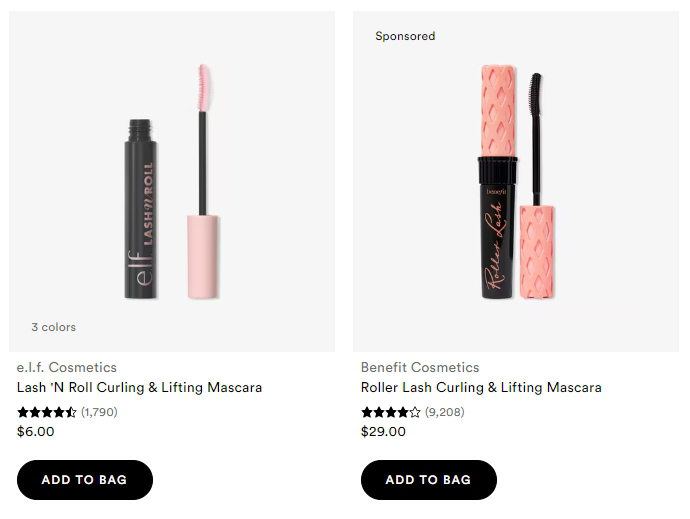

2022年,E.l.f.推出了“Lash 'N Roll”卷翘睫毛膏,该产品在外观和功能上与贝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏有一定相似性,且E.l.f.开发和设计团队成员承认其在开发“Lash 'N Roll”前已经知悉贝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏,且知道“Roller Lash”是美国最畅销的卷翘睫毛膏。E.l.f.也承认,其卷翘睫毛膏产品有对贝玲妃“Roller Lash”产品进行“暗示”(cue)的意图。另外,E.l.f.陈述在为睫毛膏取名时,也想借鉴其自身其他以音乐为灵感的睫毛膏系列的名称,如“Lash It Loud”和“Lash Beats”。

(双方争议商品。左为E.l.f.“Lash 'N Roll”睫毛膏,右为贝玲妃“Roller Lash”睫毛膏。截自Ulta平台)

(二)双方主张

贝玲妃主张E.l.f.故意模仿其“Roller Lash”产品的名称、包装和营销手段,试图通过复制贝玲妃的成功产品来吸引消费者,并从中获得商业利益,侵犯了贝玲妃的商标和商业外观权利。

E.l.f.则辩称,“Lash 'N Roll”睫毛膏虽然借鉴了“Roller Lash”的设计元素,但其目的是向消费者传达该产品是“Roller Lash”的“平替”(即平价替代品)。E.l.f.强调,尽管名称和包装有相似之处,但其产品并不会导致消费者的混淆。

二、联邦法院判决分析

(一)法院观点

法院认可贝玲妃的商标和商业外观具备可保护性,且E.l.f.的“Lash 'N Roll”确实与贝玲妃的“Roller Lash”存在某些外观上的相似性。然而,法院指出,商标和商业外观侵权的核心问题在于是否会导致消费者混淆,贝玲妃需要证明消费者混淆是“很有可能发生的”(probable),而不仅仅是“有可能发生”(simply a possibility)【1】。法院经综合审理各个相关因素,尤其是在本案中最关键的标识差异、实际混淆证据的缺乏以及一般消费者的注意程度三个因素,最终认为贝玲妃未能达到证明E.l.f.产品很可能引起消费者的混淆的证明标准。

(二)关键意见

法院在认定贝玲妃未能证明混淆可能性过程中作出的一些关键性裁决意见包括:

•商标和商业外观上的区别:贝玲妃认为E.l.f.的商标“Lash 'N Roll”由贝玲妃的“ROLLER LASH”和指代该睫毛膏专用刷头的“HOOK ‘N’ ROLL”两个标识组合而成。法院认为,尽管“Lash 'N Roll”商标和“Roller Lash”商标在文字元素和外观上有一定相似之处,但两者的含义和整体商业印象不同。相比“Roller Lash”商标,法院认为E.l.f.的“Lash 'N Roll”与贝玲妃的“HOOK ‘N’ ROLL”商标近似度相对更高,但“HOOK ‘N’ ROLL”标识在贝玲妃的睫毛膏包装上仅展示在侧面或背面,字体小于“Benefit”和“Roller Lash”标识,并非贝玲妃睫毛膏主要外观元素。另外,双方睫毛膏产品的包装设计和市场印象有所区分,特别是考虑到E.l.f.睫毛膏包装上其具有显著性的主标“e.l.f.”以比“Lash 'N Roll”更大的字号呈现,法院最终认定双方商标和产品商业外观不构成近似。

•实际混淆证据的缺乏:法院认为,实际混淆证据通常获取难度较大,因此缺乏实际混淆证据一般不会被认定为不利于原告的关键因素。但如同Cohn v. Petsmart, Inc.等案件情况,当案件双方已在同一市场使用争议商标多年,如被诉侵权方的并存使用造成了真正的混淆可能性,就应该有一些实际混淆的证据。本案即为此种情况。法院指出,尽管两款产品在市场上并存已超过两年,且E.l.f.的睫毛销量超过210万支,但Benefit未能提供足够证据证明存在消费者实际混淆。相反,E.l.f.委托的专家提供的消费者调查结果显示消费者混淆的净比例为5%,微不足道,该调查结果是本案中关于消费者混淆的唯一实证。虽然贝玲妃主张E.l.f.专家采用的调查方法存在缺陷,请求法院对E.l.f.所提供的专家调查结果不予考虑,但法院认为,贝玲妃有足够的资金委托其他专家进行消费者调查来直接反驳E.l.f.所提供的调查结果,而没有这样做,其对E.l.f.调查方法的反对是空洞的,即使不考虑E.l.f.提交的调查结果,贝玲妃在双方市场营销和销售重叠的情况下仅仅是假设存在混淆可能性,未试图去获取实证,其不作为对本案中认定无混淆可能性起着重要作用。

•双方产品销售渠道的区别:法院认为双方产品本质上是有着相同用途的同种产品,这一点有利于贝玲妃。同种产品一般被预设为会经过相同的销售渠道提供给相同的消费群体,从而亦构成有利于证明混淆可能性存在的因素。而本案中法院在分析双方商品销售渠道时指出,贝玲妃和E.l.f.的市场定位和销售渠道存在显著差异,这在一定程度上降低了消费者混淆的可能性。贝玲妃作为一家高端品牌,其产品主要通过百货商店和专业美容零售商(如Sephora和Ulta Beauty)销售,这些渠道主要面向追求高品质和品牌的消费者群体。而E.l.f.则定位为大众市场品牌,产品通过大卖场、药品零售商和大型超市等渠道进行销售,目标顾客群体是注重性价比的广泛消费者群体。

法院对线下零售渠道和线上零售渠道分别进行了分析。同时销售贝玲妃和E.l.f.睫毛膏的实体店只有Ulta商店和部分设有Ulta专卖区的Target超市。根据双方提交的证据,在这两类店铺中大众产品和名牌产品均被分开销售。同一品牌的产品在一处销售,这被称为“品牌区隔”(brand blocking),在各自独立的大众区和名品区内,产品按品牌分类,且货架上都有明显的“Benefit”和“e.l.f.”品牌标识。可见大众品牌和名牌产品的区隔使得双方产品在实体店中的重叠度较小。

贝玲妃主张在线上零售渠道不存在这种“品牌区隔”,消费者很可能在同一网页上接触双方商品并产生混淆。对此,法院认为在线上零售渠道中,销售页面的产品标题和产品详情介绍部分会清楚地展示双方品牌主标“Benefit”和“e.l.f.”,足以使消费者识别两个品牌。因此,法院认为这种销售渠道的差异有助于减轻消费者可能产生的混淆,进一步支持了E.l.f.没有侵犯贝玲妃商标或商业外观的立场。销售渠道这一因素在本案中最终被认为是中性的,既不倾向于原告,也不倾向于被告。

•消费者的谨慎程度:法院认为美妆产品的消费者通常具有较高的品牌意识和购买谨慎度,尤其是在价格差异较大的情况下,消费者更容易分辨不同品牌的产品。

•E.l.f.的意图:法院指出,尽管E.l.f.承认其产品受到贝玲妃“Roller Lash”的启发,但其目的是通过某些相似的设计元素向消费者“暗示”(cue)其产品是一款平价替代品,而非直接“复制”(copy)贝玲妃的商标或商业外观。即使其意图是“复制”,也不等于E.l.f.有“欺骗”(deceive)消费者的意图【2】。法院强调,E.l.f.并未试图欺骗消费者或让他们误以为“Lash 'N Roll”来自Benefit。相反,E.l.f.通过突出自身品牌标识、证明其产品名称除贝玲妃外还有其他命名来源,即E.l.f.品牌其他产品以音乐为主题的命名体系(如“Lash It Loud”和“Lash Beats”),显示了其在设计上的独立性。法院最终认定,E.l.f.的这一“暗示”意图并不构成侵权,因为其行为并未导致消费者混淆的可能性上升到可被法律认定的程度,这一主观因素在本案中被认定是中性的,或略微有利于被告E.l.f.。

三、案件启示

1.对潜在被告的启示

对可能与知名品牌产生法律纠纷的“平替”生产商而言,美国联邦法院这一判决传递了一个重要信息:生产知名品牌成功产品的平价替代品并不必然构成商标或商业外观侵权,但这并不意味着可以在设计和营销过程中随意“借鉴”或“模仿”市场上的成功产品,更不意味着美国法院对更进一步的“仿冒”行为大开绿灯。例如,直接复制他人商标、外观设计或营销方式,导致消费者无法区分商品来源的行为,依然具有较大的侵权风险。

是否会引起消费者的混淆,是法院判决“平替”的生产和销售是否构成侵权的核心因素。对于“平替”生产商而言,在设计和命名产品时,虽然可以适度借鉴市场上成功产品的元素,但必须确保自己的品牌和产品在市场上与相应的成功产品有足够的差异性,以避免侵犯其他主体的商标和商业外观。“平替”生产商应注意:

•确保品牌标识的显著性和独特性:在产品包装、广告和命名上突出自家品牌,避免与现有成功品牌混淆。

•避免过度相似性:在外观设计、名称选择和包装方式上,应谨慎控制对知名品牌和产品的“暗示”或“借鉴”程度,避免过度模仿。尤其是直接复制商标或独特外观的行为,很可能被视为侵权。

•谨慎营销措辞:避免在宣传中使用可能误导消费者的语言,例如暗示与原品牌存在关联,或者刻意模糊两者的区别。这种行为可能被认为构成侵权或不正当竞争。

•寻求专业法律建议:在产品设计和上市前,建议平替生产商可寻求专业人士建议,对商标、商业外观和营销策略进行风险评估,充分权衡侵权风险。

此外,虽然本案中法院认为被告的复制意图(而非欺骗)可能是一个中性或有利于被告的因素,但前提是不存在混淆可能性。实践中需视个案具体情况而定,如果某个案件中,法院在权衡所有相关因素后认定存在混淆的可能性,那么被诉侵权方的“复制意图”就有可能成为触发惩罚性赔偿的不利因素。例如,在加利福尼亚等州,如果在商标案件中发现被告故意侵权或具有恶意,可能触发惩罚性赔偿,导致被判决侵权方承担更重的法律责任。

2.对潜在原告的启示

本案对潜在原告亦提供了重要的启示,即在提起商标或商业外观侵权诉讼前,需要充分准备证据,尤其是如被诉侵权产品与己方产品已在市场上并存相当一段时间,则原告可能被认为对实际的消费者混淆有更高更具体的证明责任,而不仅仅需要证明理论上的混淆可能性。因此,建议品牌方在起诉前认真评估是否具备足够的证据支持其主张,包括消费者实际混淆的调查数据、市场反馈或其他能证明混淆可能性存在的证据。此外,品牌方应当从整体上评估己方产品与拟诉侵权产品的外观、包装和营销方式是否存在显著差异,而不只是关注产品外观或标识本身的相似之处,以更为全面、充分地评估诉讼可行性并制定相应维权策略。通过全面收集证据、明确诉讼目标并评估成功可能性,品牌方可以有效提升诉讼的胜算并降低失败的风险。

四、总结

本案的判决为美妆行业中的“平替”生产商提供了重要的法律指引,也提醒企业在追求市场机会时需要保持谨慎。只有在合法范围内设计和推广产品,才能既满足消费者的多样化需求,又避免陷入侵权纠纷的困境。同时,法院对实际混淆证据的强调,也为今后类似案件中的证据准备提供了参考,为产品已取得一定市场成功地位,对“平替”或“仿冒”现象存在担忧的企业提供了维权方面的警示和指引。

注释:

【1】“Benefit needed to show consumer confusion is “probable, not simply a possibility.” Benefit Cosmetics LLC v. E.L.F. Cosmetics, Inc., No. 3:23-cv-00861, Dkt No.179,at 2.

【2】“However, an overall intent to ‘cue’ to Benefit’s product is not quite intent to copy……Moreover, an intent to copy is not inherently an intent to deceive.” Benefit Cosmetics LLC v. E.L.F. Cosmetics, Inc., No. 3:23-cv-00861, Dkt No.179,at 17.