|

根据《专利法》第62条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (法释〔2009〕21号)第14条规定,现有技术(包括现有设计)抗辩是专利侵权程序中的不侵权抗辩的重要方式之一。

一般来讲,在发明或实用新型专利侵权程序中,现有技术抗辩的成立的条件是:被诉侵权技术方案与现有技术公开技术方案相同或无实质差异。一般认为,现有技术抗辩的制度目的在于节约程序,将应当在确权程序中解决的专利有效性问题在侵权程序中一并解决,减少当事人诉累。

正是基于这种说法,一般认为:在侵权程序中作为现有技术抗辩的证据均可以作为确权程序的对比文件,进而可以证明涉案专利权不具有新颖性或创造性。

笔者认为:在很多情况下,上述说法是成立的!但该说法并一定正确。以下详细分析如下:

从理论上,现有技术抗辩中,比较方法是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比,而不是将现有技术与专利技术方案进行对比;判断的原则是二者是否相同或者实质相同;如果相同或者无实质差异,现有技术抗辩就成立。在确权程序进行新颖性或创造性判断 (简称:新创性判断)时,比较方法是将现有技术与涉案专利权(权利要求)进行对比,由于不涉及被诉侵权技术方案,当然不涉及被诉侵权技术方案与现有技术之间的对比;判断的主要原则是:相对于现有技术,涉案专利权是否具有非显而易见性。因此,现有技术抗辩和新创性判断在比较对象、比较方法及判断原则均不相同。进而,“在侵权程序中作为现有技术抗辩的证据均可以证明涉案专利权不具有新颖性或创造性”结论也并不科学。

以下就对现有技术抗辩及确权程序中新创性判断的具体情况进行详细分析,以明确:什么情况下,在侵权程序中作为现有技术抗辩的证据可以作为新创性判断的证据;在什么情况,在侵权程序中作为现有技术抗辩的证据并不一定能作为新创性判断的证据。

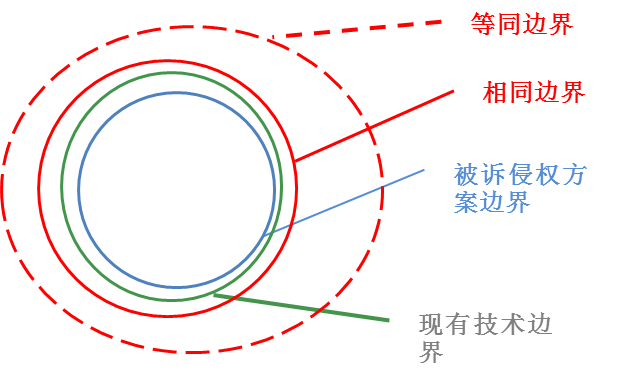

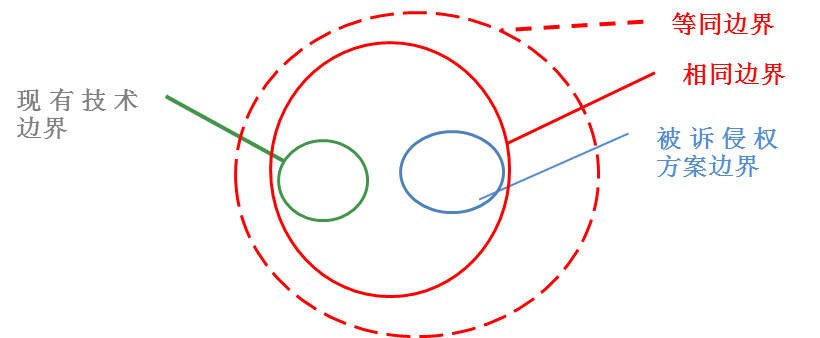

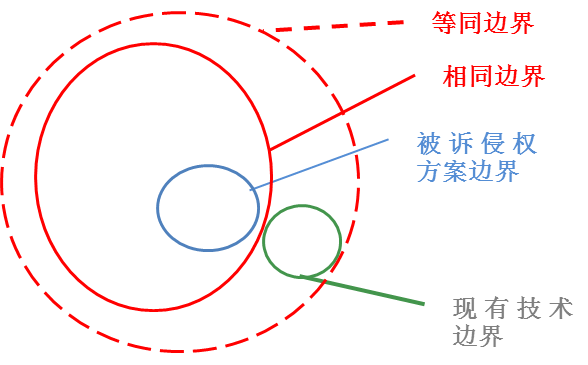

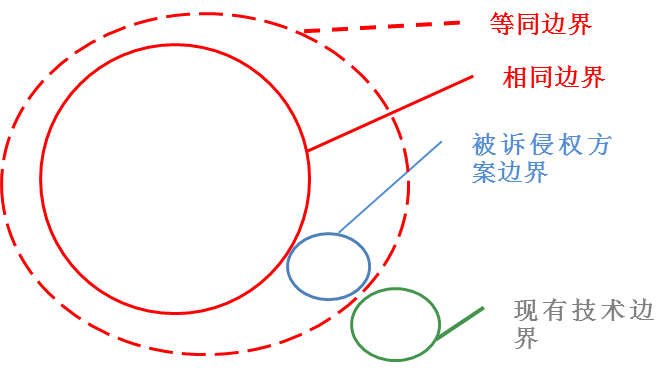

为了便于说明,下述图中:红线表示涉案专利权的边界,其中,红实线为涉案专利权的相同保护范围的边界,虚线为涉案专利权的等同保护范围的边界;蓝线表示被诉侵权技术方案的边界;绿线表示现有技术的边界。

根据图示,三者之间的关系大体分为以下几种:

第一种:如下图一所示,上述三者边界基本重合;即现有技术、涉案专利权及被诉侵权技术方案三者基本相同;涉及的现有技术公开的技术方案位于涉案专利权的保护范围之中。此时,作为现有技术抗辩的证据应当可以用于评价涉案专利权的新创性。

图一

第二种:如下图二,现有技术和被诉侵权技术方案之间的距离较远(有实质差异),但现有技术和被诉侵权技术方案均属于涉案专利权保护范围之中。此时,现有技术不应当作为现有技术抗辩的证据,但现有技术可以用于评价涉案专利权的新创性。

图二

第三种:如下图三,现有技术、被诉侵权技术方案相近(无实质差异),且现有技术和被诉侵权技术方案均属于涉案专利权保护范围之中。此时,现有技术可以作为现有技术抗辩的证据,且现有技术可以用于评价涉案专利权的新创性。

图三

第四种:如下图四,现有技术、被诉侵权技术方案相近(无实质差异),且被诉侵权技术方案落入涉案专利权相同保护范围之中;现有技术落入涉案专利权等同保护范围之中。此时,现有技术可以作为现有技术抗辩的证据,且现有技术可以用于评价涉案专利权的新创性。

图四

第五种:如下图五,现有技术、被诉侵权技术方案相近(无实质差异),且被诉侵权技术方案落入涉案专利权等同保护范围之中;现有技术即未落入涉案专利权等同保护范围之中,也未落入涉案专利权相同保护范围之中。此时,现有技术并可以作为现有技术抗辩的证据,但现有技术不能用于评价涉案专利权的新创性。

图五

根据上述分析,可以确定,由于现有技术抗辩与涉案专利权新创性评价的对比对象不同,判断方式不同,二者并没有必然的关联;即可以作为现有技术抗辩的证据不一定可以用于评价涉案专利权的新创性,而可以作为评价涉案专利权新创性的证据也不一定可以用于现有技术抗辩。

为了便于理解,以下通过一个假设的示例说明如下(为了方便讨论,本表中仅进行定性描述,不进行行定性分析):

对于上述第五种情形,虽然被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围,但由于该被诉侵权技术方案与现有技术之间无实质差异(差异很小),也不认为落入涉案专利权的保护范围。笔者认为:这是合理的,原因在于,根据现有技术而实施的被诉侵权方案如果被认为落入专利权的保护范围,就会产生对社会公众的损害,进而,在法律上,需要平衡社会公共利益。

在外观设计专利侵权程序中,现有设计抗辩的判断内容是被诉侵权设计与现有设计是否相同或者无实质性差异。当一个现有设计与被诉侵权设计相似,而被诉侵权设计又与外观设计专利保护的产品外观相似时,现有设计与外观设计专利保护的产品外观并不一定相似:即A与B相似,B与C相似,并不能确定A与C一定相似。道理相同,不再详细分析。因此,上述结论不仅适应于保护技术方案的发明和实用新型专利中,也适用于保护产品外观的外观设计专利中。

基于上述分析,现有技术(设计)抗辩的制度目的不仅仅在于节约程序,还具有平衡专利权人和社会公众利益的目的;即在假定专利权有效的情况下,社会公众根据现有技术(设计)而实施的被诉侵权方案(设计),即使落入专利权的保护范围,也不应当构成侵权。

注释:

ⅰ《专利法》 第六十二条: 在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

ⅱ《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (法释〔2009〕21号)第十四条:被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

|