|

每个企业都想拥有自己的品牌,在商战中获得有利的竞争优势,这已经成为企业的共识。但是,创立品牌的过程并不是一帆风顺。企业的主品牌固然重要,但也不要忽视副品牌注册保护工作。下面的案例就是涉及到企业在副品牌建设方面碰到的问题,从而引发笔者对相关法律适用的思考。

案情介绍

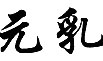

黑龙江省完达山乳业股份有限公司(以下简称完达山公司)于2006年1月25日向商标局申请注册 商标,核定使用的商品为婴儿食品、婴儿奶粉、蛋白牛奶、白朊牛奶等。2009年2月16日,商标局以该商标与第823275号“ 商标,核定使用的商品为婴儿食品、婴儿奶粉、蛋白牛奶、白朊牛奶等。2009年2月16日,商标局以该商标与第823275号“  ”商标近似(核定使用商品为牛奶制品)为由,驳回在上述商品上的注册申请。完达山公司在法定期限内依法向商评委提请复审。并提交了如下证据:公司产品的复印件、公司在全国部分区域签署的销售协议复印件、公司部分广告发布资料复印件。商评委认为,申请商标中的“乳”字指定使用在婴儿奶粉等商品上,识别性较弱,申请商标的主要识别部分为“元”。依据相关公众的一般认知标准,引证商标可清晰识别为“元”字,因此,两商标在呼叫上相近,整体视觉效果亦相近。同时,二者核定使用的商品为类似商品。两商标若共存于市场,易使相关公众对商品来源产生混淆。两商标已构成类似商品上的近似商标。申请人所提交的证据材料不足以证明申请商标在本案指定商品上已具有较高知名度从而形成了与引证商标的可区别性。申请商标予以驳回。 ”商标近似(核定使用商品为牛奶制品)为由,驳回在上述商品上的注册申请。完达山公司在法定期限内依法向商评委提请复审。并提交了如下证据:公司产品的复印件、公司在全国部分区域签署的销售协议复印件、公司部分广告发布资料复印件。商评委认为,申请商标中的“乳”字指定使用在婴儿奶粉等商品上,识别性较弱,申请商标的主要识别部分为“元”。依据相关公众的一般认知标准,引证商标可清晰识别为“元”字,因此,两商标在呼叫上相近,整体视觉效果亦相近。同时,二者核定使用的商品为类似商品。两商标若共存于市场,易使相关公众对商品来源产生混淆。两商标已构成类似商品上的近似商标。申请人所提交的证据材料不足以证明申请商标在本案指定商品上已具有较高知名度从而形成了与引证商标的可区别性。申请商标予以驳回。

完达山公司不认可商评委的驳回复审决定,依法提起行政诉讼寻求对其权利的司法救济。经过北京市一中院、高院两级法院审理最终维持了商评委的决定。

评析

这是笔者代理的一起关于商标驳回复审决定的行政诉讼案件。这起案件从表面上看很简单,焦点无非就是申请注册商标与引证商标是否构成商标近似的问题。但实际上却不这么简单。它折射出几个非常值得研究的问题。

一、行政授权机关与司法机关如何协调判断商标近似标准的问题。

在这起案件中,笔者认为司法机关给予行政授权机关过度尊重,缺失了司法审查的独立性。

司法机关与行政授权机关均有各自的审查标准。行政授权机关依据《商标审查标准》来判断商标是否构成近似;司法机关依据相关司法解释的规定来判断是否构成商标近似。与行政授权机关判断商标近似的标准相比,司法机关判断商标近似的标准更科学、准确。根据相关的司法解释规定,判断商标的近似要相关公众施以一般的注意力,在隔离的状态下,既要进行商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对。同时,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在本案中,行政授权机关审查判断商标近似的标准很简单,即“乳”字指定使用在婴儿奶粉等复审商品上,识别性较弱,申请商标的主要识别部分为“元”。而司法解释中,所要求的引证商标的知名度、显著性,比对方式等要素,均没有给予充分的考虑。而这些要素,又是判断是否具有导致相关公众混淆误认可能性的基础。只有在此基础之上才能正确判断是否构成商标近似。《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》提到要强化对知识产权授权确权行为的司法复审,依法审查授权条件,统一和完善授权审查标准。在事实认定和法律适用上对专利和商标等知识产权授权确权行政行为进行全面的合法性审查,既要给予行政主管机关对专业技术事实评判的适当尊重,又要对相关的实质性授权条件进行独立审查判断,切实依法全面履行司法复审的基本职责。在本案中,司法机关没有依法进行独立审查,强化司法复审的作用。

二、申请注册商标与引证商标之间问题的解决

在本案中,申请注册商标“  ”与引证商标“ ”与引证商标“  ”是否构成商标近似,存在巨大争议。笔者认为不妨先核准该商标注册申请。假使真的引起相关公众的混淆误认,也可以通过商标争议程序解决。在争议程序中,双方将会提供充分的证据来维护各自的权利。无论是行政授权机关还是司法行政机关均可以按照统一的审查标准来做出判断。 ”是否构成商标近似,存在巨大争议。笔者认为不妨先核准该商标注册申请。假使真的引起相关公众的混淆误认,也可以通过商标争议程序解决。在争议程序中,双方将会提供充分的证据来维护各自的权利。无论是行政授权机关还是司法行政机关均可以按照统一的审查标准来做出判断。

笔者通过了解得知,引证商标的权利人并未在牛奶制品上使用该商标,该商标有被撤销的可能。如果这种情况真的出现,那么该案的判决结果对完达山公司来说就非常的不公平。当前,我国正处在金融危机当中,从国家宏观的政策角度来讲,要加强企业的自主品牌建设。撤一件商标容易,创一个品牌难。笔者希望无论是行政授权机关还是司法机关,能够切实从实际出发,将国家的宏观政策在个案中有所体现。

|