|

一、智力活动规则与方法的内涵

智力活动规则与方法,就一般意义而言,易于理解。但将其作为专利申请的审查标准之一,则应当予以严格界定,以便于增加审查的客观性和操作性。

(1)《专利审查指南(2010)》规定:智力活动,是指人的思维运动,它源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果,或者必须经过人的思维运动作为媒介,间接地作用于自然产生结果;智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表达、判断和记忆的规则和方法①。由此定义,可知“智力活动规则与方法”概念包括三个要素:以人的思维为起点,以抽象结果为终点,以推理、分析、判断等逻辑思维为过程的一套规则和方法。换句话说,“智力活动规则和方法”停留在“纯粹”的思维层面,整个智力活动全程不受客观自然规律的约束。通过上述定义从理论层面较为清晰地明确了智力活动规则与方法的内涵。

(2)在专利审查与代理实务中,对于有关智力活动的规则和方法的专利申请,应当分析是否仅仅来源于人的抽象思维,仅仅将人的思维活动间接作用于自然,而其方法的实施仍然依赖于人的思维活动,由此判断该发明创造对人的思维活动的依赖性②。由此论述可知,如果一项专利申请中包含除“人的抽象思维”之外的其他来源,或者人的思维活动“直接”作用于自然,或者其实施存在“不依赖于人的思维活动”的内容,则不应当认为是“智力活动的规则和方法”。

上述两点从正反两个方面、理论和实务两个层面对“智力活动规则和方法”的内涵进行了界定,使之不完全同于一般意义上的智力活动规则和方法的概念(该概念内涵比通常意义小),这是审查专利申请是否符合专利法第二十五条第一款第二项规定的基点。

二、智力活动规则方法与技术方案之间的关系

专利审查与代理实务中,经常性的问题是混淆“智力活动规则与方法”与“是否属于技术方案”的关系,将判断是否属于技术方案的标准衡量用于判断是否属于智力活动规则与方法③。因此,搞清楚上述两者的关系对于专利申请代理具有重要意义。

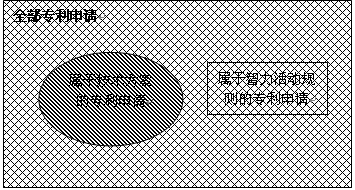

专利法第二十五条第一款第二项的“智力活动规则与方法”与专利法第二条第二款的“技术方案”之间的关系如下图所示。从图中可得出:

(1)从实质意义角度,非智力活动规则与方法的专利申请中包括属于技术方案的专利申请;非技术方案的专利申请中包含属于智力活动规则的专利申请,或者,属于智力活动规则的专利申请一定不属于技术方案的专利申请,属于技术方案的专利申请一定不属于智力活动规则的专利申请,也就是说,两者是互斥关系。

(2)从法条应用角度,符合专利法第二十五条第一款第二项规定的专利申请不符合专利法第二条第二款的规定,符合专利法第二条第二款规定的专利申请不符合专利法第二十五条第一款第二项的规定。从专利审查指南规定的审查顺序以及审查的难易程度,应当是第二十五条第二项先于第二条第二款④。由此可知,应用上述两个法条的规则是:只要属于智力活动规则方法则引用第二十五条第一款第二项作为驳回理由。

三、智力活动规则与方法的审查

(一)智力活动规则与方法的审查沿革

智力活动规则与方法在具体实务中如何进行审查,在专利申请指南1993年版中并未规定,其判断法则是“混合法”,即将技术方案的判断与智力活动的判断结合起来,但未提出可操作性的审查方法。2001年版的审查指南作了较为详细的规定,其判断思路是先判断专利申请是否仅仅涉及智力活动规则,如果是,则判定为智力活动规则,如果否,则进一步判断专利申请对现有技术做出的贡献,如果所贡献部分属于智力活动规则,则判定为智力活动规则,如果所述贡献部分不属于智力活动规则,则不能判定为智力活动规则⑤。这是采用两步法的“贡献论”模式判定。2006年版审查指南删除了贡献论⑥,采取了特征论,即仅仅判断专利申请是否包含技术特征。特征论的判断模式实际上放宽了智力活动规则与方法的审查,这是与计算机软件程序申请逐渐增加的现实相适应的。2010年版审查指南坚持了这种判断方法,未进行任何修改。

(二)智力活动规则与方法的审查方法

前面在论述“智力活动规则与方法”的概念时已能明确审查智力活动规则与方法的可能方式:①判断专利申请是否包含除“人的抽象思维”之外的其他来源;②判断人的思维与“自然”的作用关系是直接性的还是间接性的;③专利申请的实施是否存在“不依赖于人的思维活动”的内容。尽管如此,上述判断方式仍然较为抽象,缺乏操作性。但是,上述三句可作为判断一个特征是否是技术特征的标准,因此,智力活动规则与方法的审查在于判断该申请中是否包含技术特征,只要有技术特征便不属于智力活动规则与方法,如果没有技术特征便属于智力活动规则与方法。

根据专利审查指南的规定,智力活动规则与方法包含两种类型:(1)主题名称为智力活动的规则和方法;(2)除主题名称外,全部特征都是智力活动的规则和方法。结合这种类型的划分,判定权利要求的技术方案是否属于智力活动规则与方法包括:

第一步:判定主题是否属于智力活动规则与方法,即主体是否包含技术特征,如果不是,进行第二步判定;

第二步:判定对权利要求进行限定的内容是否包含技术特征,如果是,则不属于智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性;如果否,则属于智力活动规则和方法。值得注意的是判定是否属于智力活动规则与方法的对象是权利要求,而非整个发明专利申请。

四、智力活动规则与方法的审查实例分析

为说明智力活动规则与方法的审查与代理,下面以一件笔者答复过的OA为例进行分析。该件专利申请请求保护一种网络安全态势评估方法,其权利要求包含如下步骤:

将预置时间段内所有安全事件按照攻击类型分类,构成至少一个事件集;

分别累加各事件集中所述安全事件的攻击风险等级,将累加值确定为各事件集的危害程度值;

将各事件集的危害程度值作为自变量带入与各事件集相对应的经验函数  ,获得各事件集使网络处于不安全状态的可信度值;其中,所述经验函数为:根据具体的网络应用环境并且满足证据理论的合成规则的应用条件设计出的用于将危害程度值映射到区间[0,1]的函数; ,获得各事件集使网络处于不安全状态的可信度值;其中,所述经验函数为:根据具体的网络应用环境并且满足证据理论的合成规则的应用条件设计出的用于将危害程度值映射到区间[0,1]的函数;

将各事件集的可信度值作为证据分量,利用证据理论的合成规则,综合各个所述证据分量,获得预置时间段网络处于不安全状态的可信度。

该申请经过实质审查后,专利局下发的第一次审查意见即指出本申请的“所有特征如’构建至少一个事件集’、’将累加值确定为各事件集的危害程度值’、’将危害程度值作为自变量带入与各事件集相对应的经验函数fi()’均属于人为设定的规定和算法,并没有包含任何技术特征,因此属于智力活动规则与方法”。

经过分析与阅读该申请的原始申请文件,上述权利要求包含技术特征,这里重点以权利要求的第一、二句进行试例性分析:

首先,上述权利要求记载的“将预置时间段内所有安全事件按照攻击类型分类,构成至少一个事件集”包含三个特征元素“安全事件”、“攻击类型”、“事件集”。关于“安全事件”,说明书背景技术部分记载:网络空间中有攻击活动发生时,攻击活动会触发各个分布式部署的安全设备,如入侵检测系统、防火墙等,产生安全事件,由此可见,安全事件是客观存在的事物,何时产生何种安全事件不受人的思维控制,而是受到客观自然规律的限制,也就是说,本申请的起点并非“人的思维”。关于“攻击类型”,攻击类型属于攻击的属性之一,由于攻击源、攻击对象、攻击方式等不同,攻击类型亦将不同,这些决定攻击类型的因素均是人的思维无法约束的,均应当受制于客观的“事实存在”,对此,人无法超然和超脱。关于“事件集”,事件集由攻击类型决定,而攻击类型不受人所控制,自然“事件集”亦无法控制,人只能如实地筛选、过滤这些安全事件,因而“事件集”也是客观存在的不以人的意志为转移的自然结果。从上述三个特征元素的介绍中可发现:“将安全事件根据攻击类型构成事件集”不是人所能“设定的规则和算法”,这一过程中尽管有“人的思维”参与,但人所起的作用是在“客观自然”面前,顺应其要求,自觉自愿地利用该自然规律,因此,不应当认为上述技术特征是“纯粹的思维活动”。

其次,由权利要求记载的“分别累加各事件集中所述安全事件的攻击风险等级,将累加值确定为各事件集的危害程度值”可知,危害程度值是根据安全事件的攻击风险等级确定的,攻击风险等级之“等级”尽管由人设定,但该等级的设定必然反映安全事件本身的风险程度,人不能人为地将本身风险很低的安全事件定性为高风险事件,也不能将高风险事件人为地规定为低风险事件。同样地,这里的危害程度值与其相似。因此,上述特征表达的是人利用自然规律的过程与结果,不是也不可能是人所“设定的规则和算法”。因此本申请包含了技术特征,不属于智力活动规则与方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

注:

①国家知识产权局:《专利审查指南(2010)》,知识产权出版社,2010,第二部分第一章4.2节。

②审查规程实质审查分册第一章第3.2.23节规定。

③《中国发明与专利》2010年第2期:浅析智力活动规则及方法:“具体操作时,在判断一个专利申请是否属于智力活动规则和方法时,通过专利申请文件中用于记载申请人所要求保护权利的权利要求书所涉及的所有方案是否为技术方案,其实施是否依赖于人的 活动来判断。”

④该结论可从三方面分析:①两个法条的地位:第二十五条自专利法立法之初即位于专利法中,而第二条

⑤审查指南2001年版第二部分第一章第3.2节。

⑥审查指南2006年版第二部分第一章第4.2节。

|