|

最近在网上看到一个争议性较大的案子,具体案情为:

北京西科盛世通酒店会展设备制造有限公司(简称西科公司)拥有一个授权的发明专利“可移动的折叠台”(专利号为ZL95196021.0),其中其权利要求3的内容为:

一种具有一转动联动装置(30)的可移动的折叠台(20)包括:

一台盖板(24);

一外腿(34),它安装于台盖板,并从一其时该腿以一与该台盖板成一基本直角的夹角延伸的使用位置,转动到一其时该腿趋近台盖板低延伸的折叠位置;

其特征在于,

一具有诸垂直的端部(102)和一隆起的中心部(104)的第一主连杆(100);

一其第一端枢轴转动安装于该隆起的中心部而其第二端枢轴转动安装于该台盖板的基本上呈矩形的第二连杆(105);

一其第一端枢轴转动安装于垂直端部而其第二端枢轴转动安装于该台盖板的第三连杆(106);以及

一分别枢轴转动连接于主连杆的垂直的端部和外腿的第四连杆(116)。

西科公司与2011年4月7日向法院提起诉讼,称由被告广州市番禺区恒美酒店金属家具制造有限公司(简称恒美公司)生产、销售,被告上海闵行星河湾酒店有限公司(简称星河湾酒店)使用的“活动舞台”产品的技术特征,与原告“可移动的折叠台”发明专利(专利号为ZL95196021.0)权利要求3的技术特征相同,已经落入了涉案专利权的保护范围,构成侵权,故请求法院判令:被告恒美公司停止生产、销售侵权产品,销毁库存侵权产品及其生产模具,并消除侵权影响;被告恒美公司赔偿原告经济损失及合理费用10万元;被告星河湾酒店停止使用侵权产品。

被告恒美公司在应诉中辩称:原告主张保护的专利权范围为权利要求3,其特征包括第二连杆形状呈矩形(105),而其公司生产的折叠台产品结构不是矩形的而是U形结构,不具备原告权利要求3的技术特征,故没有落入原告主张的专利权保护范围,不构成专利权侵权。

由于被告生成的产品中折叠台产品结构确实不是矩形而是U形结构,故一审法院认为侵权不成立,原告败诉。

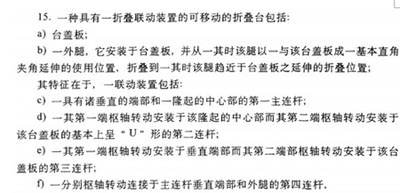

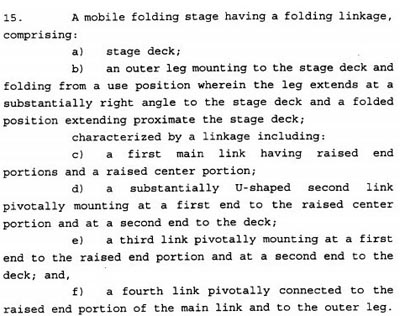

随后原告提出了上诉,在二审中,被告提供了新证据,包括:专利PCT申请文件,申请公开说明书,专利审查文档,发明人关于发明目的的声明等。在写这篇文章过程,我也查阅了该专利的原始PCT英文文档以及申请公开说明书,其中专利申请文档均将权3的技术特征表述为“U形”,如以下两图所示:

上图为国内申请的申请公开说明书中的权利要求15,下图为PCT国际公布的英文原版的权利要求15.

从上面两图可以看出,在其原始PCT英文文档以及申请公开说明书中的权利要求15中(对应授权文本中的权3)中,均将第二连杆的形状限定为U形,根据这些证据二审法院判定认为本案中所属技术领域普通技术人员能够明确无误地确认权利要求3中“基本上呈矩形的第二连杆(105)”是撰写错误,也能明显无疑地知道该处的“基本上呈矩形的第二连杆(105)”应为“基本上呈U形的第二连杆(108)”。2012年10月31日,上海高院判决:撤销一审判决,改判被告恒美公司立即停止侵权并赔偿原告经济损失及合理费用6万元。

我阅读了该专利的专利说明书以及附图,发现权利要求中形容的第二连杆105应为说明书中记载的U形连杆108,在说明书中将其形容为基本上呈U形”(“具体实施方式”部分中称为“大致为马蹄形”),而在说明书和附图中均找不到附图标记105以及第二连杆基本上呈矩形的相关描述,此处应为笔误无疑。对于上述法院的判决,存在两种不同的意见。

一种意见认为:由于权利要求应当以说明书为依据,所属技术领域的普通技术人员从涉案说明书及附图中不能得到或者概括出相应的第二连杆为“基本上呈矩形”,而只能得出相应的第二连杆为“基本上呈U形”。与该专利授权文本中的权利要求3相对应的PCT英文版本及相应中文申请公开文件中的权利要求15的记载,可以更进一步印证,权利要求3中“基本上呈矩形的第二连杆(105)”是撰写错误,其明显无疑地应当为“基本上呈U形的第二连杆(108)”。涉案专利说明书“背景技术”部分记载的现有技术的缺陷之一是:“当该台被折叠到一基本垂直的位置时,台盖板的端部彼此接触,这样就有夹伤使用者的手或手指的危险。”这是涉案专利发明的发明目的,亦即涉案专利发明所要解决的技术问题之一。如果权利要求3中第二连杆“基本上呈矩形”,则由此构成的技术方案不可能解决涉案专利发明所要解决的技术问题。专利说明书描述的发明目的没有被其他证据推翻的,权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述。本案并不存在推翻涉案专利说明书所描述的发明目的之证据,对权利要求的解释应当使其能够解决相应的技术问题,而权利要求3中第二连杆“基本上呈U形”才能解决相应的技术问题。以该技术所属领域具备普通技术知识的技术人员的认知度出发,其在阅读权利要求及说明书、附图、审查档案后,能明确获知权利要求3的“第二连杆”的文字描述“基本上呈矩形”存在明显错误;同时,说明书及审查档案可以进一步明确无疑地确定要实现上述收纳并使台盖板保持一定角度的功能,此处的第二连杆的形状只能为“基本上呈U形”。 如果权利要求文字撰写错误非常明显,该领域的普通技术人员在阅读权利要求和说明书以及审查档案后,能够明确无误地立即发现某一技术特征的撰写存在错误,同时能明确无疑地得出相应的更正答案,则应当以该更正后的权利要求来确定权利要求的保护范围。这种对权利要求中明显错误的更正并不影响权利要求保护边界的确定性,也不会影响权利要求的公示性和稳定性。因为权利要求的保护范围是所属领域普通技术人员所理解的保护范围,其在阅读说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案后,如果能明确无误地确认权利要求的撰写存在错误且存在明显无疑的更正答案,其必然会自行予以更正,更正后的权利要求所确定的保护范围才是权利要求的应有保护范围,即该专利的权利要求向社会公示的保护范围。

但也有不同的意见:本案认定专利撰写系“笔误”,实在太过勉强。案件争议的“矩形”技术特征,在说明书和附图中根本没有进行说明和解释;而专利申请时专利的技术特征是“U形”,最终授权是“矩形”,说明专利权人放弃了“U形”的保护。如果说是笔误,那如何解释申请时是“U形”而授权时是“矩形”?所以,专利撰写的笔误,应严格限于所属领域的技术人员在综合分析权利要求书和说明书及附图所能够得出的唯一正确的解释,即能够识别的明显的语法、文字错误。我国的专利质量不高,很多是因为撰写质量不高。而不适当的认定专利撰写笔误,势必纵容专利机构对专利撰写不负责任,这其实是对专利权人最大的伤害,同时也导致专利权利保护范围边界不清,损害社会公众利益。

在此我较倾向支持第一种意见,本领域技术人员通过阅读该专利的公开文本、授权文本,或者结合其PCT公开文本,应当可以确定第二连杆的形状为“基本上呈U形”,而非授权文本中的“基本上呈矩形”。但很蹊跷的是,其申请文件公开文本的权利要求15中将第二连杆描述为“基本上呈U形”,与PCT英文版本的权利要求15是一致的,这说明“笔误”并非发生在翻译阶段。而在最终授权文本的权利要求3中,将该第二连杆描述为“基本上呈矩形”,可见“笔误”应该发生在答复审查意见的过程中,对比申请文件公开文本的权利要求15和授权文本的权利要求3可以看出,在答复审查意见过程中,申请人仅将原权利要求15中“基本上呈U形”的特征修改为了“基本上呈矩形”,形成了修改后的权利要求3,结合申请文件内容应当可以推断,该修改应该不会是针对审查意见中指出的缺陷进行的修改,而应当是主动进行的修改,根据审查指南第二部分第八章5.2.3及专利法三十三条的规定,该修改是不允许的修改,但申请人为何进行了该修改,而这种修改为何通过了审查员的审查,并且最终形成了授权文本,恐怕也只能用“笔误”来解释了。在该案中,由于是申请人在答复审查意见过程中主动进行了对权利要求的修改,并导致权利要求范围的改变,申请人也存在一定程度的过错,在二审判决中,上海高院并未支持原告的全部诉讼请求,仅判决被告恒美公司立即停止侵权并赔偿原告经济损失及合理费用6万元,似乎也考虑到了这一点。

该案在国内申请阶段的代理机构为某专利商标事务所,这个案子也提醒我们,在处理案件过程,应当尽量避免笔误的发生,在说明书和权利要求书的撰写过程以及后续答复过程中,要尽量细致,以免给申请人带来利益上的损失。

|